Thomas Braschs Erzählband „Vor den Vätern sterben die Söhne“ verursacht ein Ziehen in der Brust. Auch heute noch, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen. Diese Unbedingtheit von Braschs Schreiben tut einfach weh, auch weil sie wie ein Kontrastmittel wirkt, das eine mögliche Idee von DDR von deren gelebter Realität abscheidet. Warum ist es so gelaufen, musste es so kommen?

Der Alte in Braschs „Fliegen im Gesicht“ war im antifaschistischen Kampf über eine Grenze gegangen. Das Land, das unter der Fahne dieses Antifaschismus aufgebaut wurde, konnte ohne tödliche Grenze nicht überleben. Es war eine, die nicht nur Reisende aufhielt, sondern auch Träumende. Eine Grenze, an deren Beton sich Hoffnung den Kopf einrammen musste. Auch Braschs. Seine Texte sind wie einsame Gewaltmärsche entlang dieser Grenzen, ein Schreiben, das im Vorwort zu Braschs 1975 noch in der DDR erschienenem „Poesiealbum“ mit den Worten beschrieben wird: „Hier wird Brot nicht mit dem Messer geschnitten, sondern mit dem Beil abgehauen.“

„Fliegen im Gesicht“ reisst den Graben zwischen den politischen DDR-Generationen auf, damit er sichtbarer, erfahrbarer wird – die Alten haben ihre Geschichte, und die Jungen? „Ich kann nicht machen, was du konntest“, sagt Robert. „Ich habe keinen Krieg erlebt. Ich habe einen Frieden erlebt, und dieser Frieden war schrecklich“, wird Brasch Anfang der 1980er Jahre einmal sagen. Diejenigen, die es gebraucht hätten, wollten über den Graben nichts wissen. Und so kamen Lähmung, Unterdruck, Leere ins Land des ostentativen Fröhlichseins der Bau-auf-Bau-auf-Propaganda. Brasch war einer Wahrheit viel näher, welche jene nicht denken konnten, die immerzu tönten, Vollstrecker einer Wahrheit zu sein.

Ein eigenwilliger Genosse

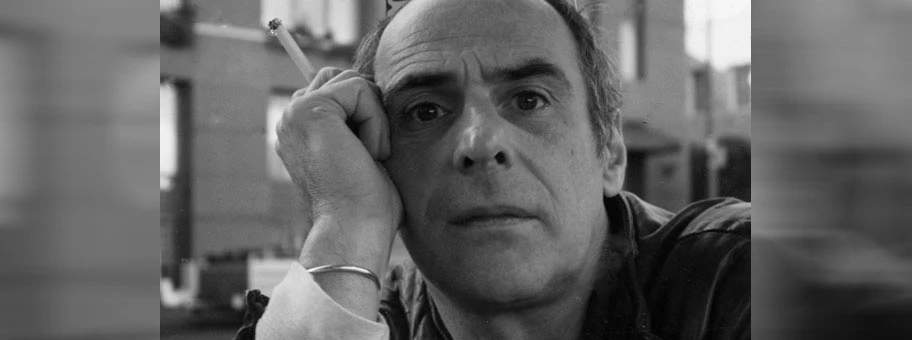

1945 im englischen Westow als Sohn jüdischer kommunistischer Emigrierter geboren, wächst Brasch in der DDR auf, der Vater wird später Vizekulturminister sein: Drill in der Kadettenschule, Abitur in Ostberlin, Arbeit als Setzer, in der Melioration, als Schlosser. Vom Journalistik-Studium in Leipzig wird er exmatrikuliert wegen „existenzialistischer Anschauungen“, es wird ihm Ähnliches noch öfter widerfahren, die Vorwürfe entsprechen den jeweiligen Moden der politischen Ausgrenzung. Brasch muss sich durchschlagen, 1966 wird ein Theaterstück von ihm nach der Generalprobe an der Volksbühne Berlin verboten. Beim Dramaturgiestudium wird eine Jahresarbeit abgelehnt. Kurz darauf lässt Moskau in die Tschechoslowakei einmarschieren, eisiger Winter legt sich über den Prager Frühling des Jahres 1968. Brasch und andere protestieren mit einem Flugblatt: „Bürger – Genossen. Fremde Panzer in der ČSSR dienen nur dem Klassenfeind. Denkt an das Ansehen des Sozialismus in der Welt. Fordert endlich wahrheitsgetreue Informationen. Niemand ist zu dumm, selbst zu denken.“Die meisten wollen aber dumm bleiben. Zeiten, in denen jeder anderslautende Gedanke zur „staatsfeindlichen Hetze” wird. Wer um eines Sozialismus Willen denkt, der diesen Namen verdient, bekommt 27 Monate Gefängnis – das ist die Botschaft.

Nach der Entlassung auf Bewährung arbeitet Brasch als Fräser, später im Bertolt-Brecht-Archiv, es folgen Stückbearbeitungen, Übersetzungen, freie Schriftstellertätigkeiten – sofern man frei nennen kann, was beliebiger Massregelung anheimfällt. 1975 legt Brasch dem Rostocker Hinstorff-Verlag, in dem auch Franz Fühmann, Rainer Kirsch und Ulrich Plenzdorf erscheinen, ein Manuskript vor. Es wird dann jedoch zuerst in der Bundesrepublik veröffentlicht: „Vor den Vätern sterben die Söhne“.

Die Geschichte von politisch begründeten Eingriffsversuchen in den Text, von Braschs Beharren auf seinem Schreiben, von den gesellschaftlichen Umgebungstemperaturen, die nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 um viele Grade Richtung DDR-Dauerfrost sinken, ist lang. „In dieser Situation war es so, dass ich sagte, ich bin jetzt 31 Jahre und habe keine Lust, immer als pubertierender Oppositioneller, der immer dem Papa die Zunge rausstreckt, in die Geschichte einzugehen“, wird Brasch später erzählen, „ich drucke dieses Buch jetzt. Und zwar nicht als Widerstandstat, sondern um mich der Kritik der Öffentlichkeit auszusetzen.“

Die Öffentlichkeit, oder das, was sich unter der SED-Glocke dafür hielt, hatte daran kein Interesse – auch so eine Grenze, die jeden Sinn zerstört, wenn man sie nicht überschreiten kann. Brasch erzählt nicht nur über die Kälte im Schatten solcher Befestigungen verunsicherter Staatsmacht, das Anrennen gegen diese Grenze ist auch sein Leben. Als er gegen die Ausbürgerung Biermanns protestiert, setzen ihm die DDR-Oberen die Pistole auf die Brust. Brasch bleibt bei sich – doch dafür muss er in den Westen gehen: „Wieder einen Prozess und wieder ins Gefängnis, dazu hatte ich keine Lust. Ich mache Erfahrungen nicht gerne zum zweitenmal, wenn ich sie verstanden habe.“

Unerwiderte Treue

Eine, wenn man das so sagen kann, Tragik des real existiert haben wollenden Sozialismus war es, ausgerechnet jene Stimmen mundtot zu machen, sie absichtlich zu überhören, so zu pressieren, die ihn hätten verändern, verbessern, weiterbringen können. In „Fastnacht“ wird auf wenigen Seiten die ganze Widersprüchlichkeit von Lohnarbeit und politischem Lenkungsanspruch, von Individualität und politischem Kollektiv, von subjektiver Erfahrung und politischer Norm erzählt. Das „schon Erreichte“ und das nie Erreichbare – ein ewiger Konflikt. Wer den aber nicht aushalten will, das heisst: ihn auch auszutragen bereit ist, obwohl daraus keine Propagandaparolen gemacht werden können, wird am Ende gar nichts erreichen.Die DDR ist an diesem Unwillen, sich selbst auseinanderzusetzen, an der Unfähigkeit zu kritischer Selbstverortung vertrocknet. Thomas Brasch nimmt dieses Ende in „Fastnacht“ in einem der eingeschobenen Dialoge vorweg:

„Wohin willst du, sagte Marxengels, was soll aus der deutschen Arbeiterklasse werden, wenn du dich hier auf der Toilette aufhängst. – Was soll aus mir werden, wenn ich mich nicht aufhänge, sagte Fastnacht. – Auf den Kapitalismus, sagte Marxengels, folgt der Kommunismus oder die Hochtechnisierte Barbarei. Komm runter Fastnacht. – Geh mir vom Hals, Vollbart, sagte Fastnacht. Hier ist besetzt.“

Der Kollege Fastnacht macht dann weiter, „spann das Teil ein, schrie der Meister, du hast lange genug Schonzeit gehabt“. 1976 siedelt Brasch gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Katharina Thalbach und deren Tochter Anna nach Westberlin, hier erscheint bei Rotbuch „Vor den Vätern sterben die Söhne“. Das Buch „wurde ein grosser Erfolg“, liest man allerorten. Aber was heisst das, sieht man einmal von verkaufter Auflage ab?

Brasch hat im Westen nicht aufgehört, Brasch zu sein. Er war ein anderer unter anderen Umständen, ist aber doch derselbe geblieben. „Irgend einen Grund, sich zu beruhigen, gab es nicht“, hiess es, als „Vor den Vätern sterben die Söhne“ 2002 in die Bibliothek Suhrkamp aufgenommen wurde. Obwohl „die Texte Erfahrungen verarbeiteten, die im Kontext der DDR gewonnen waren“, so hat es der Literaturkritiker Martin Krumbholz einmal formuliert, „liess ihr anarchischer Impuls sich leicht von diesem lösen – auch im Westen starben die Söhne vor den Vätern“.

Und so liest sich Brasch heute keineswegs nur als Rückspiegelung auf DDR-Verhältnisse. Zu einem Kronzeugen gegen das gescheiterte Sozialismusprojekt hat er sich ohnehin nicht machen lassen. Der Literaturwissenschaftler Peter Geist sieht bei Brasch vielmehr „das Unabdingbare einer Literatur, die nicht den Sumpf der Zwecke beleichen will“, Widerstand „gegen die Reduzierung des Menschen auf partikulare Funktionen in einer versteinerten Ideologie- und Warenwelt“.

Noch 1987 schreibt Brasch, „ich bin nach wie vor Bürger der DDR, und alle zurückliegenden Konflikte zwischen mir und verschiedenen Institutionen meines Landes waren immer Konflikte über das Wie des Sozialismus, nie über eine Alternative zu ihm.“ Dass er nun in Westberlin lebe, „heisst nicht, dass ich mich zum Anhänger der Geldgesellschaft zurückpervertiert habe, sondern dass ich wie viele Schriftsteller aus vielen Ländern den Ort meiner Jugend für eine Zeit verlassen habe, um nicht zu stagnieren“.

Er hat weitererzählt, über jene „Leute, auf deren Rücken Geschichte gemacht wird, die Geschichte zu erleiden haben und die daran kaputt gehen“. Filme, Dramen, Übersetzungen und 1999 der Prosaband „Mädchenmörder Brunke“. 2001 ist Thomas Brasch gestorben.