Atanarjuat – Die Legende vom schnellen Läufer Eine wirklich lebendige Legende

Kultur

„Atanarjuat“ hat etwas von einem grossen archaischen Epos, aber die Art und Weise der Inszenierung nimmt das Mythische, das Legendäre, die Symbolik wieder so weit zurück, dass es wie ein Teil der Wirklichkeit, unmittelbar erscheint.

Mehr Artikel

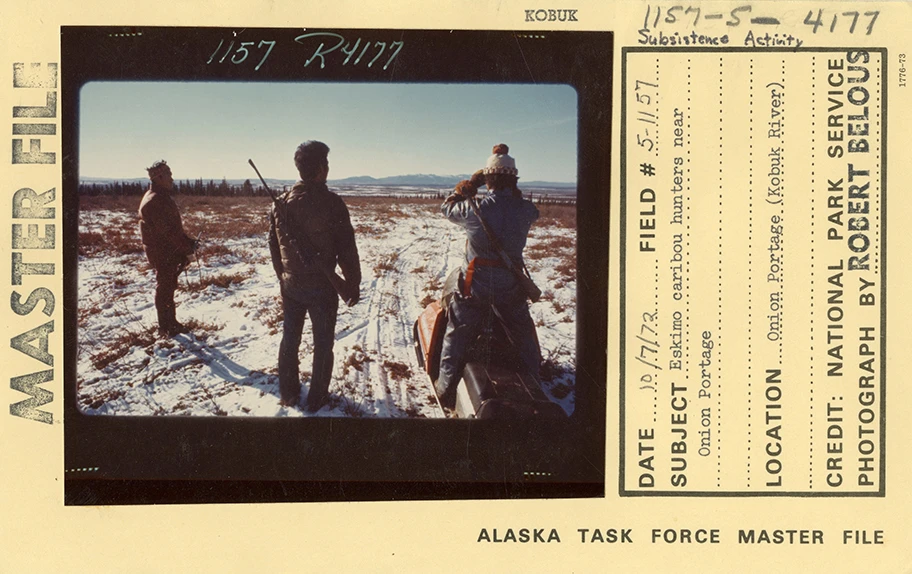

Inuits in Alaska, 1972. Foto: Department of the Interior (PD)

1

0

„Atanarjuat“ führt uns an den Beginn des 1. Jahrtausends in ein kleines Dorf der Igloolik im heutigen Kanada. Der Fluch eines Schamanen belegt die Gemeinschaft, in deren Mitte die Rivalität zwischen zwei Männern, Tulimaq und Sauri (Eugene Ipkarnak), zum Mord führt. Sauri sichert sich die Führung des Stamms. Dieser Konflikt setzt sich in der nächsten Generation fort. Die schöne Atuat (Sylvia Ivalu) ist Sauris Sohn Oki (Peter-Henry Arnatsiaq) versprochen, doch sie hat sich in einen der beiden Söhne Tulimaqs, Atanarjuat (Natar Ungalaaq) verliebt. Der schnelle Läufer Atanarjuat und sein starker Bruder Amaqjuaq (Pakkak Innukshuk) haben es fortan mit dem heimtückischen Oki, seiner Schwester Puja (Lucy Tulugarjuk) und zwei Vertrauten Okis zu tun. In einem rituellen Kampf gewinnt Atanarjuat gegen Oki und darf nun Atuat heiraten. Doch Oki verfällt auf eine List. Er lässt Puja Atanarjuat verführen; sie wird seine zweite Frau. Eines Nachts verführt Puja Amaqjuaq, um Atanarjuat gegen seinen Bruder aufzubringen. Atuat und Amaqjuaqs Frau sind tief verletzt. Es kommt fast zum endgültigen Bruch zwischen den beiden Brüdern.

Puja heuchelt ein schlechtes Gewissen, die anderen Frauen verzeihen ihr. Doch die Intrige nimmt ihren Lauf. Als die beiden wieder versöhnten Brüder im Zelt schlafen, nähert sich Oki mit zwei Vertrauten, um die sie zu ermorden. Amaqjuaq ist tot, wie durch ein Wunder überlebt Atanarjuat und kann vor den Mördern seines Bruders fliehen. Da er einer der schnellsten Läufer der Igloolik ist, schafft er es – völlig nackt – im letzten Moment, bei einem älteren Paar, das sich vor langer Zeit von dem Stamm abgewendet hat, unterzukommen. Atanarjuat ist entschlossen, zu seiner geliebten Frau zurückzukehren. Wut und Rachegelüste treiben ihn, aber auch der Entschluss, dem Fluch des Schamanen ein Ende zu setzen ...

„Atanarjuat“ ist keine Dokumentation wie etwa „Nanook, der Eskimo“, eine legendäre Produktion von Robert Flaherty aus dem Jahre 1922, die mit dem grösstenteils überheblichen, romantisierenden, wenngleich auch teilweise sympathisierenden Blick des Fremden auf Fremde ein typisch ideologisierendes Bild der Inuit und zugleich ein positivistisches Bild der „Zivilisation“ zeichnete. „Atanarjuat“ hat trotzdem etwas Dokumentarisches. Zacharias Kunuk und sein Team wollten die Legende, den Humor, die Tragik und die Bedeutung dieser Legende, in möglichst eindrücklichen Bildern auf die Leinwand bringen. Das ist ihnen in einer Weise gelungen, die unglaubliche Bilder einer fernen und doch so nahen Welt produziert. Auch wenn der Film um das Jahr 1.000 spielt, wirkt er angesichts der Umsetzung der Geschichte fast zeitlos. Auch wenn „Atanarjuat“ im geschlossenen Raum der Inuit angesiedelt ist, sind Geschichte und Aussagen universell. Die Geschichte handelt von Eifersucht, Neid, Liebe, Kampf, Tod, Mord, von der Diskrepanz zwischen Gemeinschaft und Individuum. Kunuk und Angilirq gelingt dies, indem sie vollkommen auf visuelle Übertreibungen, Erklärungen, Belehrungen oder ähnliches verzichten. Sie erzählen. Sie lassen ihre Schauspieler die Geschichte spielen. Das Erstaunliche dabei ist, dass man – mehr nebenbei – einen Einblick in die Kultur und Lebensweise der Inuit gewinnt. Dieses Nebenbei unterscheidet sich von Dokumentationen über das Leben der Inuit dadurch, dass die Arbeit – z.B. das Säubern von Fellen, das Zubereiten von Tieren zum Essen, der Bau eines Iglus, die Riten, das Geschlechterverhältnis und die Rollen von Mann und Frau – in die Handlung vollständig verwoben sind, d.h. für diese Arbeiten werden nicht einzelne Szenen „reserviert“; sie sind mit der Geschichte eins.

Dasselbe gilt für die natürliche Umgebung. Die Bilder Norman Cohns (dem einzigen Nicht-Inuk und Gründungsmitglied der genossenschaftlich geführten Igloolik Isuma Productions Inc., Kanadas erster von Inuit geführten Produktionsfirma), aufgenommen mit einer digitalen Videokamera unter äusserst schwierigen äusseren Bedingungen (Temperaturen weit unter Null), von den Weiten der arktischen Landschaft, den atemberaubenden, wechselnden Lichtverhältnissen, den Personen, ihrer Arbeit, ihren Konflikten fügen sich nahtlos in das Geschehen ein. Dem Team gelang auf diese Weise eine überzeugende filmische und dramatische Einheitlichkeit.

Das Fremde gestalten Kunuk und sein Team als das, was es ist, als etwas Fremdartiges und zugleich eben doch Vertrautes. Man kann der Geschichte nicht nur folgen; sie ergibt ein Bild, das uns aus der eigenen Kultur durchaus vertraut ist. Das Fremde „beschränkt“ sich sozusagen auf die äusseren Umstände und die Art und Weise, wie die Inuit damit leben (müssen), auf gewisse Riten und das Umfeld von speziellen Tätigkeiten, um das Leben und Überleben zu sichern. Ihre Konflikte jedoch – nach dem Fluch des Schamanen – unterscheiden sich, abstrahiert man von der Lebensweise, von den unsrigen in keinem Punkt. In gewisser Weise wird der Unterschied zwischen Fremden und Eigenem durch dieses Drama aufgehoben, ohne dass die Besonderheiten der Lebensweise der Inuit dadurch negiert würden. Dasselbe gilt für die Zeitebene. Obwohl der Film um das Jahr 1000 spielt, wirkt er doch zeitlich so nah, als geschehe das Gesehene momentan. Fremdes und Eigenes gestalten sich so als Einheit von Widersprüchlichem, nicht als getrenntes „Fernes“ und „Diesseitiges“.

Der Film erzählt von einer intakten Gemeinschaft, in der die Bedürfnisse des einzelnen und der (notwendige und wünschenswerte) Zusammenhalt in der Gruppe im wesentlichen eine Einheit bilden – bis der Fluch des Schamanen Zwiespalt sät und in Oki (bzw. vorher schon bei seinem Vater) Machtstreben, Eifersucht, Neid, und Tötungsverlangen erwachen. Die Reinheit des Schnees steht für die Unschuld einer Gemeinschaft, die eher einem mythologisch abgesicherten Wunschtraum der die Legende Erzählenden und Tradierenden gleichkommt, denn jemals Realität war. Hierin manifestiert sich das allen Kulturen eigene Bestreben nach einer Intaktheit ihrer selbst, das sich in Mythen und Legenden zum Ausdruck bringt.

Aber noch etwas verkündet der Film. Nur die Stammesälteste Panikpak (Madeline Ivalu) weiss von den Folgen des Fluchs, eine Frau, eine weise Frau, die einzige, die weiss, was die Zukunft dem Stamm bringen wird, die einzige, die am Schluss einen weisen Urteilsspruch fällt und fällen kann, um die Gemeinschaft am Leben zu halten. Diese enorme Bedeutung des Weiblichen, der Frauen in dieser Gemeinschaft wird – wie alles in diesem Film – aber nicht „pädagogisch“ verkündet, sondern ist in die Geschichte eingewoben.

Was diesen Film so faszinierend macht, ist nicht irgendeine Exotik des Fremden, sondern genau deren Auflösung bzw. genauer: dass Kunuk und die Bilder von Cohn diese Exotik von Beginn an gar nicht aufkommen lassen. Es ist eine Art grundlegende, tief verwurzelte Ehrlichkeit und Naturwüchsigkeit, mit der sie diese Geschichte erzählen und visualisieren. Die Bilder, die Worte, die Kameraführung – all das dient der Geschichte, nicht umgekehrt. Sie, die Legende, und die Figuren stehen im Zentrum des Erzählten. Dabei gestaltet sich die Symbolik, mit der Kunuk natürlich auch arbeitet, als eben nicht Aufgesetztes, sondern als etwas Unmittelbares. Wenn Atanarjuat nackt vor seinen Peinigern über das Eis flieht, mit blutigen Füssen, so repräsentiert er die Gemeinschaft, die auseinanderzubrechen droht, aber auch den Mut, dem zu widerstehen. Das ältere Paar, was ihn im letzten Moment, kurz vor seinem drohenden Tod, aufnimmt, versteckt ihn unter Algen: Die Natur hat ihn in sich aufgenommen, schützt ihn. Diese Symbolik ist Teil der Geschichte, nicht etwas, was ihr hinzugefügt wird.

Etwas ähnliches gilt im übrigen auch für die Liebe zwischen Atanarjuat und Atuat, eine bedingungslose Zuneigung, weil keiner der beiden an die Gefühle gegenüber dem anderen irgendwelche Bedingungen stellt.

„Atanarjuat“ hat etwas von einem grossen archaischen Epos, aber die Art und Weise der Inszenierung nimmt das Mythische, das Legendäre, die Symbolik wieder so weit zurück, dass es wie ein Teil der Wirklichkeit, unmittelbar erscheint. So könnte sich eine durchaus ähnliche Geschichte auch an einem ganz anderen Punkt der Welt mit ganz anderen Menschen unter ganz anderen natürlichen und sozialen Verhältnissen zugetragen haben. Das darüber hinaus mit und in diesem Film inszenierte Verbindende macht die Geschichte universell, in einem wirklichen und wirkenden Sinn zu einem Teil des Kulturerbes der Menschheit. Man kann nur hoffen, dass der Film Eingang in viele Lichtspielhäuser findet und viele Menschen Zugang zu diesem Film.

Fussnoten:

[1] Inuit ist die Selbstbezeichnung der Inuk (übersetzt : „Mensch“ oder „Volk“). Der Begriff „Eskimo“ stammt von dem abwertend gemeinten Wort „Esquimantsik“ aus der Sprache der Athabaska-Indianer, übersetzt „Rohfleischfresser“. Er wurde von den Europäern übernommen. Die Inuit leben in Alaska und im Norden Kanadas (jeweils ca. 32.000), in Grönland (ca. 45.000) sowie in Sibirien (einige Tausend, dort unter der Bezeichnung Yuit). Einen kurzen Überblick über Leben und Geschichte der Inuit findet man bei der „Gesellschaft für bedrohte Völker“.

[1] Inuit ist die Selbstbezeichnung der Inuk (übersetzt : „Mensch“ oder „Volk“). Der Begriff „Eskimo“ stammt von dem abwertend gemeinten Wort „Esquimantsik“ aus der Sprache der Athabaska-Indianer, übersetzt „Rohfleischfresser“. Er wurde von den Europäern übernommen. Die Inuit leben in Alaska und im Norden Kanadas (jeweils ca. 32.000), in Grönland (ca. 45.000) sowie in Sibirien (einige Tausend, dort unter der Bezeichnung Yuit). Einen kurzen Überblick über Leben und Geschichte der Inuit findet man bei der „Gesellschaft für bedrohte Völker“.

Atanarjuat – Die Legende vom schnellen Läufer

Kanada

2001

-167 min.

Regie: Zacharias Kunuk

Drehbuch: Paul Apak Angilirq

Darsteller: Natar Ungalaaq, Sylvia Ivalu, Peter-Henry Arnatsiaq

Produktion: Paul Apak Angilirq

Musik: Chris Crilly

Kamera: Norman Cohn

Schnitt: Norman Cohn, Zacharias Kunuk, Marie-Christine Sarda