Achim: Dann lass uns mal bitte zu dem Artikel von Annika Brockschmidt kommen. Sie schreibt, die „Juristin und Supreme Court Expertin Dahlia Lithwick, hält die Antwort1 kurz und knapp: ‚Nennt es beim Namen'. Wir haben es hier mit einem Staatsstreich zu tun. Einem administrativen Staatsstreich.“ Hältst du das für richtig?

dgs: Wiederum fehlt mir die Definition – die Bestimmung von Oberbegriff (genus) und spezifischer Differenz: Was ist ein „Staatsstreich“? Was ist ein „administrativer Staatsstreich“? Was unterscheidet einen (administrativen) Staatsstreich von einer Summe von eventuellen Gesetzesbrüchen (hier: eines Präsidenten)?

Inzwischen deutet sich allerdings an, dass die Trump-Regierung nicht (vollständig) an die gegen sie ergangenen Gerichtsentscheidungen hält; das wäre dann schon ein anderes Kalibier als nur eine „Summe von eventuellen Gesetzesbrüchen“. (Selbst wenn wir mal unterstellen, Trump hätte juristisch Recht und die Gerichten lägen falsch, dann wäre der der rule of law entsprechende Weg, zunächst einmal die Gerichtsentscheidungen zu befolgen – und in die nächste Instanz zu gehen [oder aber zivilgesellschaftliche Revolution ‚von unten' zu machen ; aber ‚von oben' als Exekutive das Recht selbst in Hand zu nehmen – das wäre nicht rule of law, sondern die deutsche Methode ‚Führer-Rechtsstaat'2].) Aber selbst, wenn sich zeigen sollte, dass sich die Trump-Regierung systematisch nicht an die gegen sie ergangenen Gerichtsentscheidungen hält (ich hatte noch keine Gelegenheit, dazu genau zu recherchieren; vllt. sollten wir dazu einen dritten Teil machen), scheint mir der Begriff „Staatsstreich“ wenig passend zu sein. Denn „Staatsstreich“ scheint mir üblicherweise einen Putsch des Militärs gegen eine im Amt befindliche (gewählte) Regierung zu bezeichnen; der Zusatz „administrativ“ macht die Sache nicht klarer, denn hier putscht ja, wenn, dann nicht Verwaltung gegen die Regierung, sondern die Regierung gegen

-

die Verwaltung (als direkter Betroffener)

und -

das Parlament, soweit dabei die von letzterem – dem Parlament – verabschiedeten Gesetze missachten werden,

und - die Gerichte, soweit diese die geltenden Gesetze anwenden und deren Entscheidungen nicht befolgt werden.

„Violación de la legalidad vigente en un país por parte de quien está en el poder, para afianzarse4 en él.“5

(Diccionario dela lengua española, 201423, 245; https://dle.rae.es/autogolpe; Hyperlink hinzugefügt)

„Verletzung der [aktuell] geltenden Legalität eines Landes durch jemanden, der an der Macht ist, um sie zu befestigen.“

Dazu passt, was das Diccionario del Español actual von Manuel Seco (Santillana: Madrid, 20112) auf S. 522 von der spanischen Zeitung ABC vom 26.05.1993, S. 5 zitiert (ich weiss aber nicht, was 1993 tatsächlich in Guatemala passiert ist6):

„Autogolpe en Guatemala del presidente Serrano Elias, que se atribuye todos los poderes y suspende la Constitución.“ „Selbstputsch in Guatemala durch Präsident Serrano Elias, der sich selbst alle Macht zuschreibt und die Verfassung ausser Kraft setzt.“

Achim: Ein weiterer Begriff, der in der aktuellen Diskussion verwendet wird, ist „Verfassungskrise“. Kann der vor deiner Begriffsstrenge bestehen?

dgs: Jedenfalls ist es kein juristischer Begriff – vielleicht ein politikwissenschaftlicher; weiss ich nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass die Gerichte, die gegen Trump entschieden haben, und diejenigen, die die Gerichtsverfahren eingeleitet haben, Recht haben, dann scheint mir der Ausdruck „Verfassungskrise“ eher verharmlosend zu sein. Nach meinem Sprachgefühl würde ich sagen: Eine Verfassungskrise ist schon dann gegeben, wenn eine Situation eintritt, die objektiv in der Verfassung nicht oder nicht eindeutig geregelt ist (z.B., weil die Situation bei der Verfassungsgebung nicht vorausgesehen wurde) – und nun umstritten ist, wie gehandelt werden darf oder muss.

Hier haben wir es aber damit zu tun, dass die eine Seite ganz genau zu wissen meint, was in der Verfassung drinsteht – und die andere Seite trotzdem das Gegenteil macht. Nehmen wir an, die Verfassung ist hinsichtlich der jetzt strittigen Fragen tatsächlich eindeutig, und die Regierung macht trotzdem – und entgegen Gerichtsentscheidungen – das Gegenteil, dann wäre „Verfassungskrise“ m.E. ein verharmlosender Ausdruck.

Achim: Eine weitere These von Annika Brockschmidt lautet: „Musks Staatsstreich – bewilligt und geduldet von Donald Trump, dem gewählten Präsidenten – geht weit über die Übernahme des Finanzministeriums hinaus. Musk scheint davon auszugehen, dass er die Befugnis habe, ‚grundlegende Sicherheitsprotokolle zum Schutz von Staatsgeheimnissen zu verletzen und eine globale7 Behörde abzuschaffen, und zwar in direktem Widerspruch zu einem ausdrücklichen Befehl des Kongresses'“. Was ist mit „Übernahme des Finanzministeriums“ gemeint? Und wie würdest du die Rolle von Elon Musk einschätzen?

dgs: „Übernahme des Finanzministeriums“ meint nicht, dass Musk Finanzminister geworden sei, sondern dass Leute aus Musks Department of Government Efficiency8 im Finanzministerium und anderen Behörden eingeritten sind, um dort Datenbestände zu erlangen und vielleicht auch Zahlungen zu blockieren.

Ich würde zustimmen, dass Musk ein ähnlich ausgeprägtes Ego zu haben scheint, wie Trump. Ansonsten: Das mit „grundlegende Sicherheitsprotokolle“ ist bei Brockschmidt ein Zitat; und auch im Zitat handelt es sich bezüglich der Sicherheitsprotokolle im wesentlichen um einen Link: „violate basic security protocols protecting state secrets“. Und der „explicit command“ des Kongresses, der laut Quelle „direct contraven[e]“9 (= das, was Brockschmidt substantivisch mit „in direktem Widerspruch“ übersetzt [wogegen ich keinen Einwand habe]) wird, ist weder bei Brockschmidt und noch in der Quelle namhaft gemacht.

Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass es mittlerweile mehrere Eil-Rechtsschutz-Entscheidungen von US-Gerichten gegen das Vorgehen von Musk gibt.10 Achim: Des weiteren heisst es in dem Artikel von Annika Brockschmidt: „Präsident Donald Trump will dem Kongress die Kontrolle über die Ausgabenbefugnis entreissen, um grosse Teile der Regierung zu lähmen, indem er ordnungsgemäss bewilligte Haushaltsmittel per Dekret streicht. Dieser Schritt ist schlichtweg illegal und ein eklatanter Verstoss gegen Bundesrecht sowie gegen die verfassungsmässigen Verpflichtungen des Präsidenten. Es bahnt sich ein massiver Rechtsstreit an, bei dem zu prüfen sein wird, ob dieser Oberste Gerichtshof bereit ist, einem Präsidenten, der als Diktator regieren will, irgendwelche Beschränkungen aufzuerlegen.“ Glaubst du, dass mit Rechtsmitteln (allein) Trumps Plänen Einhalt geboten werden kann?

dgs: Der Rechtsweg ist jedenfalls unsicher, weil eine Supreme Court-Mehrheit Trump politisch gewogen ist, auch wenn ihm auch die Mehrheits-RichterInnen juristisch nicht alles aus der Hand fressen. Aber zunächst einmal stellt sich die Frage, ob es denn überhaupt so ist, wie Brockschmidt suggeriert: Dass die Regierung verpflichtet ist, die ihr bewilligten Mittel auch auszugeben hat. Es ist jedenfalls ein Unterschied, ob der Kongress per Gesetz bestimmte Leistungsansprüche z.B. von BürgerInnen oder Bundesstaaten festschreibt und diese dann von Exekutive nicht erfüllt werden; das wäre auf alle Fälle ein Bruch der rule of law (wenn auch vielleicht nicht mit dem deutschen Rechtsstaat, in dem sich immer, wenn es beliebt, auf die höheren Werte der „Gerechtigkeit“ berufen werden kann, unvereinbar). Aber, ob die Regierung verpflichtet ist, die bewilligten Mittel, ohne dass ein korrespondierender Leistungsanspruch festgeschrieben wurde, ausgeben muss, scheint mir eine Frage zu sein, die juristisch erst einmal geklärt werden muss. Und Trump agiert jedenfalls nicht im politisch luftleeren Raum: Er wurde gerade erst vor ein paar Monaten mit einer – wenn auch knappen – relativen Mehrheit der Stimmen in freien, gleichen und geheimen Wahlen gewählt (und auch die Stimmen für die sonstigen KandidatInnen waren mehrheitlich rechte Stimmen, die Harris in einer hypothetischen Stichwahl jedenfalls nicht sicher zugefallen wären). Und auch die republikanische Mehrheit in Senat und RepräsentantInnenhaus will massive Haushaltskürzungen.

Nun ist letzteres – gerade, wenn sich auf einen angelsächsischen prozeduralen (und nicht einen deutsch-‚materiellen' [weniger missverständlich: deutsch-substantialistischen]) Standpunkt gestellt wird – kein Grund, das Haushalts-Gesetzungsgebungsverfahren des Kongresses (mit der Möglichkeit für die Minderheit, Argumente vorzubringen und Änderungsanträge zu stellen) zu umgehen – und Trump und Musk im Alleingang machen zu lassen.

Aber es unterstreicht Deine Skepsis, ob es erfolgsträchtig wäre, sich allein auf den Rechtsweg, ohne gesellschaftliche Gegenmobilisierung, zu verlassen.

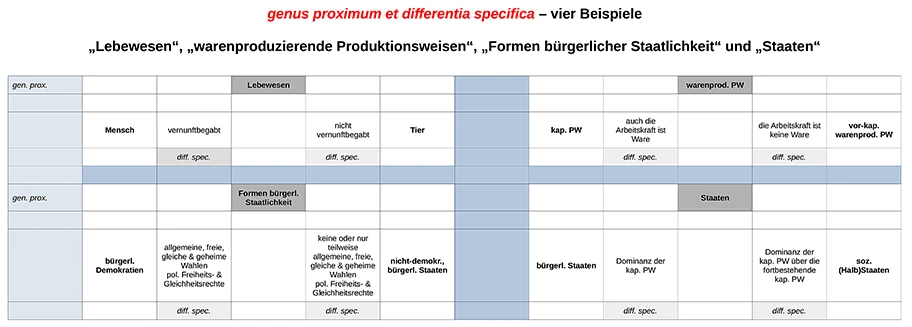

Achim: Du hast aus Anlass unseres Gesprächs eine Tabelle „Formen bürgerlicher Staatlichkeit und Graduierungen ihrer Entfernung vom Ideal demokratischer Freiheit und Gleichheit“ erstellt. Heisst das, dass du dafür plädierst, das bürgerliche Ideal einzuklagen? Wäre das nicht selbst ausgesprochen idealistisch – nachdem du eingangs den Idealismus der deutschen Rechtstheorie kritisiert hast?

dgs: Ja, das wäre ausgesprochen idealistisch. Aber meine Tabelle soll nicht dem Einklagen, sondern der Gewinnung von Überblick und der Schärfung unsere Begriffe dienen.

Die Aufgabe materialistischer Wissenschaft wäre zu analysieren, unter welchen konkreten historischen Bedingungen sich die verschiedenen „Formen bürgerlicher Staatlichkeit“ herausbildeten und durchsetzten.

Und die Aufgabe materialistischer, emanzipatorischer Politik ist es, für die Überwindung der bürgerlichen Staatlichkeit in Gänze zu kämpfen, ohne sich – insbesondere solange eine solche Überwindung in weiter Ferne ist – indifferent zu den verschiedenen Formen und Graduierungen bürgerlicher Staatlichkeit zu verhalten: „Wenn Engels sagt, dass in einer demokratischen Republik der Staat ‚nicht minder' als in der Monarchie eine ‚Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andre' bleibt, so bedeutet das durchaus nicht, dass die Form der Unterdrückung dem Proletariat gleichgültig sei, wie manche Anarchisten ‚lehren'. Eine breitere, freiere, offenere Form des Klassenkampfes und der Klassenunterdrückung bedeutet für das Proletariat eine riesige Erleichterung im Kampf um die Aufhebung der Klassen überhaupt.“ (LW 25, 467; Hv. i.O.)

Auch wenn also der Unterschied zwischen rule of law und Rechtsstaat, zwischen bürgerlichen Demokratie und bürgerlichem Bonapartismus usw. nicht egal ist, so müssen auch diesbzgl. die konkreten historischen Bedingungen und Kräfteverhältnisse beachtet werden – und würde eine blosse Schwärmerei für die I. französische Republik, die von der Last des Kampfes gegen die feudale Reaktion gekennzeichnet war, oder die radikaldemokratischen Verfassungen der frühen us-amerikanischen Einzelstaaten, die von der Geschichte der europäischen Kolonialisierung Nordamerikas nicht getrennt werden können, nicht weiterhelfen.

Achim: Bevor wir auf die letzte Frage kommen – in einem Zitat eines us-amerikanischen Juristen und Gerichtsreporters, das Brockschmidt anführt, heisst es:

„Wie nennt man es, wenn ein unberechenbarer Milliardär, den niemand gewählt hat, in der Bundesregierung wütet, Beamte entlässt, die funktionale Kontrolle über Billionen von Dollar an sich reisst und versucht, ganze Behörden zu zerstören – und das alles unter Verletzung des Gesetzes?“ (Bluesky; Übersetzung von Brockschmidt)

Dürfen denn in den USA Beamte, sofern sie nicht gerade die sprichwörtlichen „silbernen Löffel“ stehlen, entlassen werden? Und sind nicht Beamtenapparate auch ein Element von ‚Bonapartismus'?

dgs: Ich würde sagen: Es gibt in den USA gar keine BeamtInnen, sodass die Frage, ob sie entlassen werden dürfen, nicht in der deutsche Weise (Verbeamtung durch Verwaltungsakt [nicht: Vertrag] auf Lebenszeit; Pension statt Rente; Treuepflicht; kein Streikrecht) stellt.11 Stern, der zitierte Autor, spricht auf Englisch noch nicht einmal von „officers“ (da würde ich – wegen der Bedeutungsnähe von engl. office und dt. Amt – eine Übersetzung mit „BeamtInnen“ noch verstehen), sondern von „civil servants“. Das würde ich als „Beschäftigte des Öffentliche Dienstes“ übersetzen.

Und ob Entlassungen rechtmässig sind, hängt also zunächst einmal davon, wie der Kündigungsschutz im us-amerikanischen Öffentlichen Dienst – gesetzlich, tarif- und individualvertraglich – geregelt ist. Das weiss ich nicht – aus gewerkschaftlicher Sicht vermutlich schlechter als hier für Angestellte und ArbeiterInnen des Öffentlichen Dienstes.

Stern spricht aber auch gar nicht allgemein von „entlassen“, sondern von purging12 – also säubern, reinigen. Das scheint also auf die Entlassung von StaatsanwältInnen und vielleicht auch FBI-MitarbeiterInnen anzuspielen, die gegen Trump selbst und Leute, die an der Capitol-Stürmung beteiligt waren, ermittelt hatten. Das wirft also die spezielle Frage auf, ob rechtmässiges oder sogar rechtlich gebotenes Handeln im Dienst, ein Entlassungsgrund sein darf. Und während über die Ermittlungen gegen Trump selbst vielleicht noch gestritten werden mag, ist ja nun ganz offensichtlich, dass bei der Capitol-Stürmung Straftaten passiert sind.

Und was Deine Frage nach BeamtInnenapparate und ‚Bonapartismus' anbelangt: Der deutsche BeamtInnenapparat ist sicherlich ein besonderes Beharrungselement und eine Verkörperung des ‚Staates an sich', die eine gesellschaftliche Determinierung des Staatsapparates durch Wahlen schwierig macht. Insofern hätte Trumps Gerede über den „Tiefen Staat“ (wenn der Begriff nicht eine spezifische Konnotation in Richtung Geheimdienste und Todesschwadronen hätte; so wurde der Begriff jedenfalls von Linken in den 1980er oder 90er Jahren in Bezug auf die Türkei angewandt) allemal berechtigter als in Bezug auf die angelsächsischen Länder, wo es die deutsche Staats-Metaphysik nicht gibt.

Auch abgesehen von den Besonderheiten des deutschen BeamtInnenrechts, ist es nicht einmal nötig, MarxistIn zu sein, um zu erkennen, dass mit Bürokratien ein demokratietheoretisches Problem verbunden ist:

„The role of civil servants in democracy is a long debated question, […]. In short, politicians can carry out the will of the electorate only with the help of the civil service; civil servants, who are not periodically evaluated by the electorate as politicians are, may be able to circumscribe the options of the electorate.“

(Dimitrios A. Sotiropoulos, Civil Service, in: Seymour Martin Lipset u.a., The Encyclopedia of Democracy. Vol. I, Routledge: London, 1995, 234 - 239 [235])

„Die Rolle des öffentlichen Dienstes in der Demokratie ist eine seit langem diskutierte Frage, [...]. Kurz gesagt, können die PolitikerInnen den WählerInnenwillen nur mit Hilfe des Öffentlichen Dienstes umsetzen; [aber] die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, [deren Arbeit] nicht wie die [der] PolitikerInnen regelmässig von den Wählern bewertet wird, können die von den WählerInnen gewünschte Alternative [option13] umgehen.“

Die Spezifik des deutschen Beamtenrechts wird dort freilich nicht ausreichend herausgearbeitet.

Achim: Nun die letzte Frage: Können deines Erachtens aus den amerikanischen Erfahrungen auch Rückschlüsse auf den Wahlkampf in Deutschland gezogen werden? Nicht zufällig ist ja Alice Weidel von der AfD eine bekennende Anhängerin von Elon Musk.

dgs: Ja, es handelt sich schon um eine internationale rechtspopulistische Strömung; auch Lindner von der FDP hatte sich – glaube ich – kürzlich wohlwollend über den rechtspopulistischen argentinischen Präsidenten Milei geäussert. Und dass CDU-Merz jedenfalls kein Bollwerk gegen diese Strömung ist, haben wird ja auch gerade gesehen.

Detlef Georgia Schulze gab 2010 zusammen mit Sabine Berghahn und Frieder Otto Wolf die beiden Bände Rechtsstaat statt Revolution, Verrechtlichung statt Demokratie? (Bd. 1: Die historischen Voraussetzungen; Bd. 2: Die juristischen Konsequenzen) heraus und veröffentlichte darin – allein [Bd. 1: Die Norm (in) der Geschichte. Die Struktur des Strukturfunktionalismus und die Struktur des Strukturalismus; Bd. 2: Rechtsstaat versus Demokratie. Ein diskursanalytischer Angriff auf das Heiligste der Deutschen Staatsrechtslehre; Eine Zwischenbilanz in sieben Thesen] und zusammen mit den beiden Ko-HerausgeberInnen [mit S.B. und FOW: Rechtsstaatlichkeit – Minima Moralia oder Maximus Horror?; mit FOW: Rechtsstaat und Verrechtlichung – Ein deutsch-spanischer Sonderweg der Ent-Politisierung und Demokratie-Vermeidung?) mehrere Aufsätze.

Anhang

Übersetzung des Therborn-Zitates vom Anfang des InterviewsIn the first period, the Frankfurt School view of the roots of fascism contains two main themes with sources in Marxism and psychoanalysis respectively.

On the economic level, fascism is explained as the replacement of competitive capitalism by monopoly capitalism and as the seizure of power by the monopoly capitalists in order to deal with the economic and political crisis of capitalism.

In a vivid essay on „The Struggle against Liberalism in the Totalitarian View of the State“, Marcuse shows that fascist attacks on liberalism notwithstanding, these two ideologies and political systems represent two different stages of the same type of society, to which both of them belong: respectively, monopoly capitalism, and competitive capitalism.

Marcuse first points out that the attacks on the bourgeoisie, i.e. on the profit motive, in fascist ideology are directed against the capitalists of competitive capitalism. The ‚merchant' (Händler) is reviled, while homage is paid to the ‚gifted economic leader' (Wirtschaftsführer). […].

In der ersten Periode umfasst die Sicht der Frankfurter Schule auf die Wurzeln des Faschismus zwei Hauptthemen, die ihre Quellen im Marxismus bzw. in der Psychoanalyse haben.

Auf wirtschaftlicher Ebene wird der Faschismus als Ablösung (replacement) des Konkurrenzkapitalismus durch den Monopolkapitalismus und als Machtergreifung der Monopolkapitalisten erklärt, um der wirtschaftlichen und politischen Krise des Kapitalismus zu begegnen.

In einem eindringlichen (vivid) Essay über „Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung“ zeigt Marcuse, dass trotz der faschistischen Angriffe auf den Liberalismus diese beiden Ideologien und politischen Systeme zwei verschiedene Stadien desselben Gesellschaftstyps darstellen, zu dem sie beide gehören: Monopolkapitalismus bzw. Konkurrenzkapitalismus.

Marcuse weist zunächst darauf hin, dass die Angriffe auf die Bourgeoisie, d.h. auf das Gewinnstreben [<profit motive], in der faschistischen Ideologie gegen die Kapitalisten des Konkurrenzkapitalismus gerichtet sind. Der ‚Händler' wird geschmäht, während dem ‚begnadeten Wirtschaftsführer' gehuldigt wird. [...].

[For] Horkheimer and Adorno's […]fascism is the self-destruction of the liberal Enlightenment. Fascism is not just the truth of liberalism in the sense that it nakedly reveals the real inequalities and oppression inherent in the apparently free exchange in the capitalist market. Fascism is the truth of the whole aim of the bourgeois Enlightenment from Bacon on to liberate man from the fetters of superstition. The main offender is not the market and the relations of production, but the natural sciences and their empiricist counterpart in epistemology. The whole meaning of science and logic is brought into question: […].

.

.

This treatment of fascism reveals very clearly the limits of historicism.

An interpretation of fascism as the essence behind the phenomena, as the „truth of“ modern (capitalist) society, can never achieve the central aim of Marxist analysis, what Lenin called the 'concrete analysis of a concrete situation'.

However deep its roots lay in the structure of monopoly capitalism, fascism was in fact a special type of monopoly14 capitalist State which arose in a specific historical conjuncture15.

.

.

In failing to recognize this, the Frankfurt School in effect took up the positions adopted by the Comintern in the so-called Third Period, after the Sixth Conference of 1928: fascism was seen as an inevitable and culminating phase of capitalism.

[Für] Horkheimer und Adorno [...] ist der Faschismus die Selbstzerstörung der liberalen Aufklärung. Der Faschismus ist nicht nur die Wahrheit des Liberalismus in dem Sinne, dass er die realen Ungleichheiten und die Unterdrückung, die dem scheinbar freien Austausch auf dem kapitalistischen Markt innewohnen, unverhüllt offenlegt. Der Faschismus ist [auch] die Wahrheit des gesamten Ziels der bürgerlichen Aufklärung seit Bacon, den Menschen von den Fesseln des Aberglaubens zu befreien. Der Hauptmisstäter sind nicht der Markt und die Produktionsverhältnisse, sondern die Naturwissenschaften und ihr empiristisches Gegenstück in der Erkenntnistheorie. Der gesamte Sinn von Wissenschaft und Logik wird in Frage gestellt: […].

Diese Behandlung des Faschismus zeigt sehr deutlich die Grenzen des Historismus auf. Eine Interpretation des Faschismus als das Wesen hinter den Phänomenen, als die „Wahrheit von16“ der modernen (kapitalistischen) Gesellschaft, kann niemals das zentrale Ziel der marxistischen Analyse erreichen, das Lenin die „konkrete Analyse einer konkreten Situation“17 nannte.

Wie tief auch immer seine Wurzeln in der Struktur des Monopolkapitalismus liegen mögen, der Faschismus war in der Tat ein spezieller Typus eines monopolkapitalistischen Staates, der in einer spezifischen historischen Konstellation entstanden ist18.

Indem sie dies nicht erkannte, übernahm die Frankfurter Schule faktisch die Positionen, die die Komintern in der so genannten Dritten Periode nach der Sechsten Konferenz von 1928 eingenommen hatte: Der Faschismus wurde als eine unvermeidliche und kulminierende Phase des Kapitalismus angesehen.

Zum Weiterlesen

Zum deutschen Rechtsstaat als bürgerlich-feudale Kompromissbildung und zur deutschen Skepsis gegenüber parlamentarischen Gesetzen:Richard Bäumlin, Stichwort „Rechtsstaat“, in: Roman Herzog / Hermann Kunst / Klaus Schlaich / Wilhelm Schneemelcher (Hg), Evangelisches Staatslexikon, Kreuz: Stuttgart, 19873, Sp. 2806 - 2818; Auszüge: https://die-deutschen.blogspot.com/2007/09/blog-post.html.

Friedrich Karl Kübler, Der deutsche Richter und das demokratische Gesetz, in: Archiv für die civilistische Praxis Bd. 162 (1963), 104 - 128.

Karl-Heinz Ladeur, Strukturwandel der Staatsrechtsideologie im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in: Friedhelm Hase / Karl-Heinz Ladeur, Verfassungsgerichtsbarkeit und politisches System. Studien zum Rechtsstaatsproblem in Deutschland, Campus: Frankfurt am Main / New York, 1980, 15 - 102.

Ingo Müller, Gesetzliches Recht und übergesetzliches Unrecht. Gustav Radbruch und die Kontinuität der deutschen Staatsrechtslehre, in: Leviathan 1979, 308 - 338; https://www.jstor.org/stable/23983321.

Zum Übergang von der Weimarer Republik zum NS und zum NS-Recht:

Dieter Deiseroth. Die Legalitäts-Legende. Von Reichstagsbrand zum NS-Regime, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2008, 91 - 102; im Internet unter: https://www.linksnet.de/artikel/20989.

Ralf Dreier / Wolfgang Sellert (Hg.), Recht und Justiz im „Dritten Reich“, Frankfurt am Main, 1989; darin u.a.:

- auf S. 80 - 103: Ingeborg Maus, „Gesetzesbindung“ der Justiz und die Struktur der nationalsozialistischen Rechtsnormen

- auf S. 323 - 354: Manfred Walther, Hat der juristische Positivismus die deutschen Juristen im „Dritten Reich“ wehrlos gemacht?

Ingeborg Maus, Entwicklung und Funktionswandel der Theorie des bürgerlichen Rechtsstaats, in:

-

Mehdi Tohidipur (Hg.), Der bürgerliche Rechtsstaat. 2 Bände, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1978, 13 - 81 (44 unten - 46)

= - Ingeborg Maus, Rechtstheorie und Politische Theorie im Industriekapitalismus, Fink: München, 1986 [urn:nbn:de:bvb:12-bsb00040886-9]19, 11 - 82 (43 f.).

Jürgen Meinck, Die nationalsozialistische Machtergreifung und die deutsche Staatsrechtswissenschaft, in: Demokratie und Recht 1979, 153 - 162.

A.W. (= H[ans] Nawiasky20), War die nationalsozialistische Revolution legal?, in: Schweizerische Rundschau 1933/34 (Jan.-Heft 1934), 891 - 902.

Helmut Ridder, Vom Wendekreis der Grundrechte, in: Leviathan 1977, 467 - 521 (489 - 495 [bes. 491]).

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer Bd. 60: Die deutsche Staatsrechtslehre in der Zeit des Nationalsozialismus, 2001 (mit Referaten von Horst Dreier und Walter Pauly).

Zu Fussnote 16 / Umdeutung des allgemeinen Gleichheitssatzes:

Helmut Ridder, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ein Plädoyer (1959), in: Karl Dietrich Bracher / Christopher Dawson / Willi Geiger / Rudolf Smend (Hg.), Die moderne Demokratie und ihr Recht. Modern Constitutionalism and Democracy. Festschrift für Gerhard Leihholz zum 65. Geburtstag. Zweiter Band: Staats- und Verfassungsrecht, Mohr: Tübingen, 1966, 219, 223 - 236 (bes.225 - 227).

ders., Vorbemerkung [zur Veröffentlichung des vorgenannten Plädoyers], in: ebd., 219 - 223 (bes. 220 unten - 223 oben).

ders., Vom Wendekreis der Grundrechte, in: Leviathan 1977, 467 - 521 484 unten - 486 oben).

Ingeborg Maus, Entwicklung und Funktionswandel der Theorie des bürgerlichen Rechtsstaats, in:

-

Mehdi Tohidipur (Hg.), Der bürgerliche Rechtsstaat. 2 Bände, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1978, 13 - 81 (40 unten - 42 oben)

- Ingeborg Maus, Rechtstheorie und Politische Theorie im Industriekapitalismus, Fink: München, 1986, 11 - 82 (38 unten - 40 oben).

Zum Methodenstreit in der Weimarer (Staats)Rechtswissenschaft:

Friedhelm Hase, Richterliches Prüfungsrecht und Staatsgerichtsbarkeit – Zu den Auseinandersetzungen über Formen einer justiziellen Kontrolle der parlamentarischen Gesetzgebung in Weimar, in: ders. / Karl-Heinz Ladeur, Verfassungsgerichtsbarkeit und politisches System. Studien zum Rechtsstaatsproblem in Deutschland, Campus: Frankfurt am Main / New York, 1980, 103 - 188.

Ingeborg Maus, Entwicklung und Funktionswandel der Theorie des bürgerlichen Rechtsstaats, in:

-

Mehdi Tohidipur (Hg.), Der bürgerliche Rechtsstaat. 2 Bände, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1978, 13 - 81 (38 - 44)

- Ingeborg Maus, Rechtstheorie und Politische Theorie im Industriekapitalismus, Fink: München, 1986, 11 - 82 (36 - 43).