dgs: Ja, ich habe sie neben meinen Recherchen und dem Schreiben zum Staatsangehörigkeits-Recht – sagen wir – eher überflogen als gelesen. Sie geben – auf der deskriptiven Ebene – schon einen ordentlichen Überblick über andere aktuelle Streitpunkte in den USA, die ich auch – nebenbei – mitbekommen habe. Von den Wertungen der beiden AutorInnen bin ich allerdings nur teilweise überzeugt

Achim: Dann lass uns mal konkrete Punkte besprechen…

dgs: Ja, wir können es versuchen.

Formen bürgerlicher Herrschaft

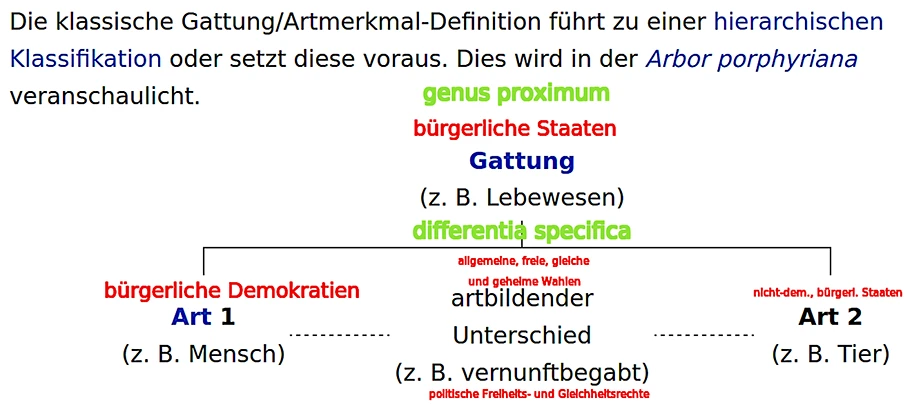

Achim: Konicz schreibt: „Es sind faschistoide Verwesungsprodukte des Neoliberalismus, die nun den neoliberal deformierten Rechtsstaat in den USA abwickeln.“ Was hältst du von der Faschisierungsthese? dgs: In der vorliegenden Form wenig. Konicz definiert keinen der nötigen Begriffe und der in der Nähe befindlichen Begriffe: faschistisch, faschistoid, Faschisierung, rechtspopulistisch, nationalsozialistisch. Nicht einmal „Rechtsstaat“ definiert er. Marx schrieb im Kapital über die „Methode der ökonomistischen Apologetik“, zweierlei sei für diese charakteristisch:„Erstens die Identificirung von Waarencirculation und unmittelbarem Produktenaustausch durch einfache Abstraktion von ihren Unterschieden. Zweitens der Versuch, die Widersprüche des kapitalistischen Produktionsprozesses wegzuleugnen, indem man die Verhältnisse seiner Produktionsagenten in die einfachen Beziehungen auflöst, die aus der Waarencirculation entspringen. Waarenproduktion und Waarencirculation sind aber Phänomene, die den verschiedensten Produktionsweisen angehören, wenn auch in verschiednem Umfang und Tragweite. Man weiss also noch nichts von der differentia specifica dieser Produktionsweisen und kann sie daher nicht beurtheilen, wenn man nur die ihnen gemeinschaftlichen, abstrakten Kategorien der Waarencirculation kennt. In keiner andern Wissenschaft ausser der politischen Oekonomie herrscht ähnliche Wichtigthuerei mit elementarischer Gemeinplätzlichkeit.“

Ohne Definitionen lässt sich nicht feststellen, ob die Wirklichkeit unter einen der Begriffe fällt. Und ohne Benennung der Unterschiede zwischen A und B, z.B. „faschistoid“ und „rechtsstaatlich“, lassen sich die Begriffe nicht klar definieren.

Achim: Hast Du denn deinerseits einen Faschismus-/Faschisierungs-Begriff und, falls ja, ist – in deiner Definition – einer der beiden Begriffe in Bezug auf das, was Trump und Musk gerade machen, zutreffend?

dgs: Ja, ich habe einen Faschismus-Begriff: einen mittel-engen und vorwiegend historischen.

-

Mittel-eng und vorwiegend historisch insofern, als ich zwar einen generischen Faschismus-Begriff habe, der die europäischen2 Faschismen an der Macht vor allem im zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts umfasst, aber unter diesen die Besonderheiten des NS gegenüber den anderen Faschismen betont (die Shoah insbesondere und allgemein der Antisemitismus als zentrales Element der NS-Ideologie und -Praxis sowie die ökonomische Stärke Deutschlands im Vergleich mit Italien, Spanien und Portugal).

-

Die Militärdiktaturen vor allem der 1970er und 80er Jahre in peripheren Kapitalismen (Lateinamerika, Türkei, Südkorea, …) bezeichne ich dagegen nicht als faschistisch. Unterschied: Die politische Massenbasis der ersteren und die Form des Übergangs zur – im staatsrechtlichen (nicht: marxistischen3) Sinne – diktatorischen Machtausübung. (Die förmliche Machtübertragung auf Hitler und Mussolini erfolgte durch Funktionsträger der alten Staatsform, durch Hindenburg in Deutschland und durch den König in Italien.)

-

Ausgehend von diesen Unterscheidungsmerkmalen mag darüber gestritten werden, ob der spanische Franquismus und die portugiesische Salazar-Diktatur eher zu NS und italienischem Faschismus einerseits oder eher zu den Militärdiktaturen andererseits gehören. Für eine Antwort im ersteren Sinne spricht, dass die europäischen Länder zeitweilig mehr oder minder grossen Kolonialbesitz hatten – und die zweite Gruppe noch peripherer war als es der südeuropäische Kapitalismus bis weit in die Nachkriegszeit hin war. Gegen eine Antwort im ersten Sinne spricht, dass im II. Weltkrieg nur Deutschland und Italien (mit Japan) im Anti-KomIntern-Pakt verbündet waren, während Spanien und Portugal neutral blieben.

- Die Bildung einer dritten Gruppe verdienen m.E. neuere autoritäre Präsidialregime mit mehr oder minder stark eingeschränktem politischen Pluralismus (Putin, Erdogan, ...)

Was nun Trump anbelangt, so mögen die Massenbasis und eine gewisse Tendenz zum Personenkult für die Zuordnung zu den Faschismen – aber zunächst als eventuelle Faschisierung – sprechen; die besondere Bedeutung der spanischen katholischen Kirche für den Franquismus und des christlichen (allerdings vor allem evangelikalen) Fundamentalismus für Trumps politischem Block, darüber hinaus für eine Nähe von Franquismus und Trumpismus. Gegen eine Zuordnung Trumps zu den historischen Faschismen spricht – neben dem schon angesprochenen Unterschied zwischen Faschismus an der Macht und Faschisierung –, dass zur Vorgeschichte des Unterschiedes zwischen faschistischen und nicht-faschistischen bürgerlichen Staaten im 20. Jahrhundert gehört, dass

-

das Vereinigte Königreich schon, als es noch nordamerikanische Kolonialmacht war, eine erfolgreiche bürgerliche Revolution hatte und das (wenn auch noch nicht nach allgemeinem und gleichem Wahlrecht gewählte) Unterhaus die Vormacht gegenüber der Krone erlangte,

-

die USA dann sogar eine Republik wurden,

- während sich die bürgerliche Revolution das ganze 19. und frühe 20. Jahrhundert hindurch in „Deutschland“4, Italien und Spanien schwertaten,

- – ohne sich deshalb des geschichtsrevisionistischen Historikers Ernst Nolte Faschismus-Apologie zu eigen machen zu müssen – die historischen Faschismen an der Macht auch als Reaktion auf die Oktoberrevolution, die Räte-Bewegungen nach dem I. Weltkrieg und den Volksfront-Wahlsieg in Spanien zu erklären sind;

-

es an einer solchen antikapitalistischen ‚Systemkonkurrenz' aber heute fehlt – Trump und der sonstige Rechtspopulismus also nicht als Reaktion auf eine antikapitalistischen ‚Systemkonkurrenz' erklärt werden können.

Von Dimitroffs Faschismus-Begriff mit seiner Fixierung aufs sog. Monopol- und Finanzkapital5 und seiner quantitativen („am meisten“) – statt qualitativen – Begriffsbestimmung6 sowie seiner Tendenz zu einer Stadientheorie7 halte ich nichts. (Dimitroffs Faschismus-Definition weist im übrigen erstaunliche Parallelen zu der der Frankfurter Schule auf: „In the first period, the Frankfurt School view of the roots of fascism contains two main themes with sources in Marxism and psychoanalysis respectively. On the economic level, fascism is explained as the replacement of competitive capitalism by monopoly capitalism and as the seizure of power by the monopoly capitalists in order to deal with the economic and political crisis of capitalism. In a vivid essay on 'The Struggle against Liberalism in the Totalitarian View of the State', Marcuse shows that fascist attacks on liberalism notwithstanding, these two ideologies and political systems represent two different stages of the same type of society, to which both of them belong: respectively, monopoly capitalism, and competitive capitalism. Marcuse first points out that the attacks on the bourgeoisie, i.e. on the profit motive, in fascist ideology are directed against the capitalists of competitive capitalism. The ‚merchant' (Händler) is reviled, while homage is paid to the ‚gifted economic leader' (Wirtschaftsführer). […].

[For] Horkheimer and Adorno's […] fascism is the self-destruction of the liberal Enlightenment. Fascism is not just the truth of liberalism in the sense that it nakedly reveals the real inequalities and oppression inherent in the apparently free exchange in the capitalist market. Fascism is the truth of the whole aim of the bourgeois Enlightenment from Bacon on to liberate man from the fetters of superstition. The main offender is not the market and the relations of production, but the natural sciences and their empiricist counterpart in epistemology. The whole meaning of science and logic is brought into question: […]. This treatment of fascism reveals very clearly the limits of historicism. An interpretation of fascism as the essence behind the phenomena, as the 'truth of' modern (capitalist) society, can never achieve the central aim of Marxist analysis, what Lenin called the 'concrete analysis of a concrete situation'. However deep its roots lay in the structure of monopoly capitalism, fascism was in fact a special type of monopoly8 capitalist State which arose in a specific historical conjuncture9. In failing to recognize this, the Frankfurt School in effect took up the positions adopted by the Comintern in the so-called Third Period, after the Sixth Conference of 1928: fascism was seen as an inevitable and culminating phase of capitalism.“

[Göran Therborn, The Frankfurt School, in: New Left Review Iss. 63, Sept./Oct. 1970, 65 - 96 <80, 82, 84>; deutsche Übersetzung am Ende von Teil II des Interviews])

Right und Recht und folglich auch rule of law und Rechtsstaatlichkeit sind zweierlei

Achim: Und was stört Dich am Wort „Rechtsstaat“, das hattest du ja in deiner ersten Antwort auch angesprochen?

dgs: Dass es ein eigentümlich-deutsches Wort ist, das sich zwar in romanische Sprachen, aber nicht ins Englische übersetzen lässt. Zwar gibt es im Französischen einen État de Droit (der – im Gegensatz zum klassisch französischen, revolutionär-republikanischen État légal – deutsch beeinflusst ist), im Kastilischen (‚Spanischen') einen Estado de Derecho, aber im Englischen keinen ‚*10Right-State'. Einen ‚*Right-State' kann es im Englischen auch nicht geben, weil right im Englischen ausschliesslich der Singular von rights (also der individuellen Rechte) ist, aber nicht die Rechtsordnung; nicht der Kollektivsingular für ‚das Recht' (im Zweifelsfall: das moralisch angeblich höher stehende Recht über den Gesetzen) insgesamt.

Folglich ist auch sinnentstellend – wie es inzwischen aber leider üblich geworden ist – „Rechtsstaatlichkeit“ oder gar „Rechtsstaat“ mit rule of law und rule of law mit Rechtsstaat(lichkeit) zu übersetzen.

Wenn schon über „faschistoid“ und „Rechtsstaat“ gesprochen wird, dann müsste auch über Carl Schmitts Diktum, das der „Führer“ das Recht schütze11 (und dafür auch die Gesetze brechen dürfe), gesprochen werden. Für Carl Schmitt war der liberale, formale Satz „Keine Strafe ohne Gesetz“ Kennzeichen eines blossen „‚Rechtsstaat[s]'“ in Anführungszeichen, während der wahre Rechtsstaat ein Gerechtigkeitsstaat sei, in dem der Satz „nullum crimen sine poena“ (Kein Verbrechen [soll] ohne Strafe [bleiben]) gelte12, womit er ausser Acht liess, dass keinerlei Handlungen ‚von Natur aus' anhaftet, Straftaten zu sein, sondern dass Gesetze festlegen, welche Handlungen Straftaten sind.

Achim: Du hast gerade gesagt: „das moralisch angeblich höher stehende Recht über den Gesetzen“. Spielst Du damit auf den deutschen Idealismus als philosophische Strömung und Epoche an?

dgs: Lose – es sind zwei oder drei (kritische) Anspielungen:

- Eine Anspielung auf Hegels „Wesen“ und Heideggers „Eigentliche“ und „Sein“ (im Unterschied zum bloss „Seienden“): In dem in „Deutschland“ herrschenden Rechtsverständnis ist „Recht“ nicht nur die Bezeichnung für ein einzelnes „Recht“ und auch nicht nur der Kollektivsingular für die Gesamtheit aller individuellen Rechte (das wäre noch einigermassen erträglich), sondern auch das ‚Wesen', das ‚Eigentliche' gegenüber den Gesetzen als blossen „Erscheinungen“ oder bloss „Seiendem“. Das finden auch manche Linke (insbesondere hegel-marxistische) attraktiv, weil es ermöglicht, die eigenen politischen Wünsche auf ‚das Recht' zu projizieren und den Prozess der Gesetzgebung bzw. der Revolution zu umgehen – freilich bloss in Gedanken (als Wunschdenken). Rechte, die zumindest über Teile der bestehenden Staatsapparate verfügen, haben allemal die besseren Karten ihr Wunsch-Recht auch durchzusetzen.

- Zugleich handelt es sich um eine Idealisierung: Das ‚eigentliche', ‚wahre' etc. pp. Recht soll auch besseres Recht als das ‚un-eigentliche' Recht der Gesetze sein.

- Und schliesslich handelt es sich um einen Idealismus (= Anti-Materialismus) im marxistischen Sinne. Es wird von der Gesetzgebung/Rechtssetzung als konstitutiven Akten und den dahinterstehenden Interessen, politisch-gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und historischen Situationen abstrahiert und ein omnihistorisches Recht imaginiert.

dgs: Ja, Gesetzgebung ist – abgesehen von ihrer historisch-materialistischen Determiniertheit durch die ökonomischen und natürlichen (ökologischen, etc.) Bedingungen, politisch-gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse etc. – willkürlich – oder weniger pejorativ ausgedrückt: eine Wahl. Und das ist m.E. auch nicht das Problem; das Problem ist m.E., dass diese Wahl durch die Berufung auf ein ‚eigentliches', ‚wahres' Recht der Kritik entzogen und quasi-naturalisiert wird.

Als der Sozialdemokrat Gustav Radbruch – seines Erachtens als Lehre aus dem NS – schrieb:

„wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges' Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur“

(Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in: Süddeutsche Juristen-Zeitung 1946, 105 - 10813 [107 re. Sp. oben] = ders., Gesamtausgabe. Band 3, Müller: Heidelberg, 1990, 83 - 93 mit Editionsbericht auf S. 282 - 291),

produzierte er nur eine Leerformel14, der die Leerformeln der NS-Rechtstheorie verdoppelte; auch die NS-Rechtstheorie berief sich auf die Gerechtigkeit. So war es für Carl Schmitt, um ihn noch einmal zu strapazieren, eine „fremde Denkweise“ (a.a.O. [FN 12], 715 re. Sp. Mitte), wenn sich „[v]or die offenkundige substantielle Gerechtigkeit [...] eine Reihe von formalen Methoden, Grundsätzen, Normen und Einrichtungen [schiebt …], die aus dem Rechtsstaat einen blossen Gesetzesstaat machen“ (ebd., 714 li. Sp. oben). Und die NS-Rechtstheorie berief sich auch auf die Gleichheit – freilich die ‚materielle' (genauer: substantielle) Gleichheit nach Mass der Ungleichheit15; und nicht die ‚bloss formelle' Gleichheit – und so etwas ähnliches sagt uns auch heute das Bundesverfassungsgericht in seiner Willkür-Rechtsprechung zum allgemeinen Gleichheitssatz in Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz16.

Radbruch versuchte also die NS-Rechtstheorie nachträglich mit deren eigenen idealistischen Waffen zu schlagen.

Achim: Und wie lautet Deine – dem Anspruch nach: materialistische – Antwort auf das NS-Recht?

dgs: Dass es nicht nötig ist, sich auf das Natur- oder irgendein anderes überpositives „Recht“ zu berufen, um zur Einsicht zu gelangen, was es richtig gewesen wäre, die NS-Gesetze zu brechen:

„Die richtige Widerspiegelung [≈ Erkenntnis] der Rechtsnorm […] kann gerade Anlass zur radikalsten Kritik an der Rechtsnorm sein und kann den Boden bereiten für den Kampf um deren Aufhebung.“17

Und darüber hinaus gibt es Rechtsordnungen, innerhalb denen es aussichtslos ist, für die Änderung bestimmter Rechtsnormen zu kämpfen, und denen gegenüber daher in Gänze die radikale Negation geboten ist18. Genau diese radikale Negation gegenüber der ganzen Epoche deutscher Staatlichkeit von 1933 bis 1945 war aber von den Naturrechts-Helden (vielleicht auch ein paar -Heldinnen) der BRD-Nachkriegszeit nicht gewollt.

„Rückkehr des Rassismus – und der Klimaleugnung“ – waren sie denn jemals weg?

Achim: Kommen wir mal zurück zu den USA – Konicz schreibt, der Kampf gegen die ‚woken' DEI (Diversity, Equity and Inclusion)-Massnahmen fungiere als vielseitiges ideologisches Vehikel für die Rückkehr des Rassismus und der Klimaleugnung. Glaubst du, dass ideologische Mittel ausreichen, um Rassismus und Klimaleugnung gesamtgesellschaftlich zu etablieren?dgs: Ich bin mir nicht sicher, ob Konicz den Satz so meint, wie Du ihn verstehst. Der schlichten Feststellung, dass das rechtspopulistische und rechtssozialdemokratische woke-bashing etwas Ideologisches hat, würde ich jedenfalls nicht widersprechen. Allerdings würde ich nicht sagen, dass Rassismus und Patriarchat jemals weg waren (und jetzt wiederkehren oder zur Wiederkehr gebracht werden sollen); und sie waren und sind nicht nur etwas Ideologisches, sondern auch etwas Materielles: rassistische und geschlechtshierarchische Arbeitsteilung und Lohndiskriminierung sowie Gewalt.

Achim: Und die Klimaleugnung? Ist die ökonomisch begründet in irgendwelchen Produktionstechnologien?

dgs: Das Ausdruck ist eh schief – es leugnet ja niemandE, dass es Klima gibt; was manche leugnen, ist, dass es menschen-/industrialisierungs-gemachten Klimawandel gibt. Und für diese Leugnung kommen ebenfalls ideologische Bornierungen und ökonomische Bedingungen zusammen: Wie immer gibt es weitsichtigere und kurzsichtigere Kapitalfraktion; das mag auch damit zu tun haben, in welchen Produktionsmitteln und Rohstoffen das Kapital der jeweiligen Kapitalfraktionen verkörpert ist. Auf Seiten der Lohnabhängigen spielt eine Rolle, ob Klimawandel-Bekämpfung vor allem als Konsum- oder Produktionsänderung praktiziert wird. Und wie immer ist Veränderung nicht nur und vor allem nicht für alle ein Vergnügen – also gibt es Widerstand.

Achim: Konicz stellt des weiteren folgende These auf: „Der kapitalistische Rechtsstaat steht praktisch auf der Kippe. Die durch den Staat und Justizapparat vermittelte, subjektlose Form kapitalistischer Herrschaft, wie sie FBI und CIA im In- und Ausland exekutierten, degeneriert so zur potenziellen Beute partikularer Interessen. Welcher Oligarch gewinnt mittels Milliardeneinsatz die nächsten ‚Wahlen', um seine Interessen vermittels FBI und CIA durchzudrücken? Diese Zukunft droht den USA, sollte sich Trump bei seinem Griff nach dem ‚Tiefen Staat' durchsetzen.“ Hältst du diese Analyse für richtig und auch auf Europa übertragbar?

dgs: Auch diese These krankt jedenfalls an der Verkennung des grundlegenden Unterschiedes zwischen

-

dem deutschen Rechtsstaat, der ein Produkt der deutschen bürgerlich-feudalen Kompromissbildung19 im 19. Jahrhundert (ohne erfolgreiche bürgerliche Revolution und ohne Parlamentarisierung der Regierungsbildung, wenn auch – aber blosser – Beteiligung der Parlamente an der Gesetzgebung) ist,

und -

der angelsächsischen rule of law und dem französischen État légal, die im Kontext früher revolutionärer Parlamentarisierung des politischen Systems zu verstehen sind.

Was die Übertragung auf Europa anbelangt, müsste m.E. zunächst einmal geklärt werden, ob es „Europa“ anders denn als Referenten (Gegenstand) eines geographischen Begriffs überhaupt gibt, und falls ja, ob „Deutschland“ dazu gehört oder ob die Europäische Union nicht eher ‚deutsch' als ‚nord-/westeuropäisch' ist.

Germanisieren sich die USA?

Achim: Würde das „deutsch“ bedeuten, dass die US-Erfahrungen auf die BRD schlechter oder besser übertragbar wären als auf das restliche geographische Europa? Denn wenn ich dich richtig verstehe, ist der deutsche Rechtsstaat dem Bonapartismus – also einer Situation, wo die Bourgeoisie die politische Macht abgibt, um ökonomisch die herrschende Klasse zu bleiben – wohl näher (artverwandter) als der angelsächsische rule of law. Habe ich dich da richtig verstanden?dgs: Zu Deiner ersten Frage: Meine – vielleicht etwas provozierende – Hypothese, die freilich erst einmal untersucht werden müsste, ist, dass wir es – vielleicht schon beginnend mit Guantanamo20 – mit einer ‚Germanisierung der USA' zu tun haben: Vermeintliches (Präsidenten-)Recht wird über statute law gestellt; und das us-amerikanische Geburtsorts-Staatsangehörigkeits-Recht soll dem in der BRD weiterhin vorherrschende (freilich seit der rot-grünen Zeit einfach-gesetzlich21 um etwas Geburtsorts-Staatsangehörigkeit ergänzte) Abstammungs-Staatsangehörigkeits-Recht22 angenähert werden.

Und zu Deiner zweiten Frage: Ja, so in etwa: Wenn wir meine Position etwas karikieren wollen:

-

Die rule of law – das ist der ‚schöne', nicht (oder nur mässig) bonapartistische23 bürgerliche Staat: Es wird auf formell freie und gleiche, kontradiktorische Verfahren, civil rights & liberties (statt „Grundwerte“, die Inlandsgeheimdienste [„Verfassungsschutz“] und Bundesverfassungsgericht verwalten) und eine starke Stellung des Parlaments (im Zweifel im Bündnis mit den Gerichten gegen die Exekutive24) vertraut.

-

Und der Rechtsstaat mag als Variante ‚unschöner', bonapartistischer bürgerlicher Staatlichkeit klassifiziert werden: Die Bourgeoisie eroberte sich ökonomische Freiheiten (zweifelsohne ist auch in „Deutschland“ schon lange die kapitalistische und nicht mehr feudale Produktionsweise die herrschende), aber die Bourgeoisie traute sich nicht oder war nicht stark genug, durch das Parlament und parlamentarische Regierungen zu herrschen, sondern überliess die Regierungsbildung weiterhin den Monarchen (ich weiss nicht, ob es Monarchinnen im 19. Jahrhundert in „Deutschland“ gab) – und mit zunehmender Demokratisierung des Wahlrechts25 wurde eher den Gerichten als dem Parlament vertraut: Kaiser Wilhelm – Hindenburg und – nachdem sich das Experiment mit dem „Führer“ nicht bewährt hat – nun: Bundesverfassungsgericht.

-

Was nun Trump und Musk anbelangt: Das ist ja nun aber gerade nicht die Abgabe der politischen Macht der Bourgeoisie an eine andere Klasse, sondern die höchstpersönliche Ausübung der politischen Macht durch einen Gross- und einen Megakapitalisten. Insofern scheint mir der Begriff „Bonapartismus“ in seiner klassischen Verwendungsweise durch Marx, Trotzki und Thalheimer nicht so richtig auf Trump und Musk zu passen.

dgs: Trump ist wenn, dann schon nicht die ‚Bonapartismus'-Variante „Bundesverfassungsgericht“, sondern die ‚Bonapartismus'-Variante „Hindenburg“.

Ausserdem ist meine These, die deutsche Geschichte sei – verglichen mit der nord-/westeuropäischen und nordamerikanischen Geschichte – von einem besonderen Misstrauen gegenüber dem Parlament gekennzeichnet – und dieses Misstrauen war zunächst in Form von Monarch(inn?)en, dann in Form des Reichspräsidenten und ist nun in Form des Bundesverfassungsgerichts institutionalisiert – und der NS war unter dem Gesichtspunkt des Anti-Parlamentarismus eine weitere Variante des Invarianten (der NS-Reichstag hat kaum Gesetze verabschiedet und sowohl die NS-Reichstags- und Regierungsgesetze als auch die überkommenen Weimarer Gesetze wurden flexibel gehandhabt und konnten jederzeit durch „Führerbefehl“ durchbrochen werden; siehe die Nachweise auf S. 60 meines in FN 25 genannten Textes) – auch wenn der NS unter dem Gesichtspunkt der Shoah singulär war.